Anlässlich eines Interviews mit Grünen-Politiker Anton Hofreiter diskutierte die Bundesrepublik vor rund einem Jahr das Einfamilienhaus: seine Daseinsberechtigung sowie die langfristigen Auswirkungen der Wohnform auf eine nachhaltige Stadtentwicklung. Das Spannende daran: Bei der Debatte ging es ursprünglich eigentlich nicht um das Einfamilienhaus an sich, oder darum, dass Einzelpersonen nun auf ihren Traum vom Eigenheim verzichten sollten, sondern prinzipiell um den künftigen Umgang mit Deutschlands Flächen. Denn: Die stehen unter Druck und viele unserer Städte müssen jetzt raumplanerische Lösungen finden, wie sie in Zukunft mit dem Wachstumsdruck umgehen. Flächenversiegelung, Bevölkerungsentwicklung und Wachstumsdruck – ein Blick auf Zahlen und Prognosen.

Akzeptieren wir das Einfamilienhaus als klassische Wohnform, lassen wir es ausbluten oder reanimieren wir es gar? Diese Frage war Anfang des Jahres 2021 Mittelpunkt hitziger medialer Diskussionen. Angefangen hatte alles mit einem Statement des damaligen Grünen-Fraktionschefs Anton Hofreiter.

Im Interview sagte der Politiker dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“, dass das Einparteienhäuser für Zersiedlung sorgen, warnte vor den ökologischen Folgen vom Einfamilienhaus und nahm dabei Bezug auf die Entwicklungen im Bezirk Hamburg-Nord (das Interview können Sie als Spiegel+-Artikel nachlesen). Dort bewilligt das lokale Planungsamt aus Gründen der „akuten Wohnungsnot“ seit 2020 nur noch Mehrfamilienhäuser. Die Reaktionen auf das Hofreiter-Interview: Empörung aus allen Ecken, allen voran von der CDU und FDP. Sie warfen den Grünen vor, die Wohnform prinzipiell verbieten und hierfür enteignen zu wollen. Ein Statement von Robert Habeck folgte umgehend: Das Einfamilienhaus gehöre zum Ensemble der Wohnmöglichkeiten in Deutschland, er wünsche sich eine differenzierte Diskussion, so der Grünen-Chef.

Foto: Wikimedia

Das Einfamilienhaus als Attraktor für junge Familien

Während der Hamburger Bezirk das Einfamilienhaus schasst, setzt man in Thüringen verstärkt auf die Wohnform. Hier meldete die Thüringer Allgemeine im Januar 2021, der inzwischen verstorbene Erfurter Chefstadtplaner Paul Börsch wolle künftig 50 Prozent mehr Einfamilienhäuser bauen. Grund hierfür war für Börsch, der sich als Vizepräsident des Präsidiums der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung engagierte, die zunehmenden Abwanderungen junger Familien. Er wollte so neue Wohnmöglichkeiten für die attraktive Einwohner*innengruppe schaffen.

Der Traum vom Einfamilienhaus und ein Leben lang Schulden

Die Lösungsansätze aus Erfurt und Hamburg und die damit verbundene deutschlandweite Debatte um die Zukunft des Einfamilienhaus machen deutlich: Das Thema Wachstumsdruck und seine Folgen sind emotional behaftet. Den Traum vom Eigenheim haben in Deutschland viele. Ein Häuschen im Grünen, mit Garten, im besten Fall freistehend – zahlreiche Bürger*innen arbeiten ein Leben lang die Schulden für ihren Traum ab. Gleichzeitig kritisieren Einfamilienhaus-Gegner*innen – und das auch nicht ganz zu Unrecht –, die Wohnform des Einfamilienhaus würde die nachhaltige Stadtentwicklung massiv angreifen. Es ist also höchste Zeit die Emotionen beiseitezuschieben und einen Blick auf die realen Zahlen zu Flächendruck und Stadtwachstum zu werfen. Denn faktisch betrachtet sind diese nicht so dramatisch, wie vielerorts vermutet.

152 Quadratmeter Wohnfläche im durchschnittlichen Einfamilienhaus

Die Zahlen des Bundesamtes für Statistik der vergangenen Jahre geben hierfür einen ersten Hinweis: So ist das Einfamilienhaus bundesweit alles andere als auf dem Vormarsch. Tatsächlich verschiebt sich laut dem Statistischen Bundesamt die Flächennutzung mehr und mehr in Richtung Mehrfamilienhäuser. Während die Bewilligungen von Mehrfamilienhäusern zunehmen, wachsen aber zeitgleich die durchschnittlichen Wohnflächen der genehmigten Einfamilienhäuser. So verfügte ein im Jahr 2020 genehmigtes Einfamilienhaus im Schnitt über rund 152 Quadratmeter Wohnfläche, während Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit 78 Quadratmetern nur die Hälfte umfassen. Heißt: Es werden zwar derzeit weniger Einfamilienhäuser bewilligt, wenn aber, dann mit tendenziell größerer Grundfläche.

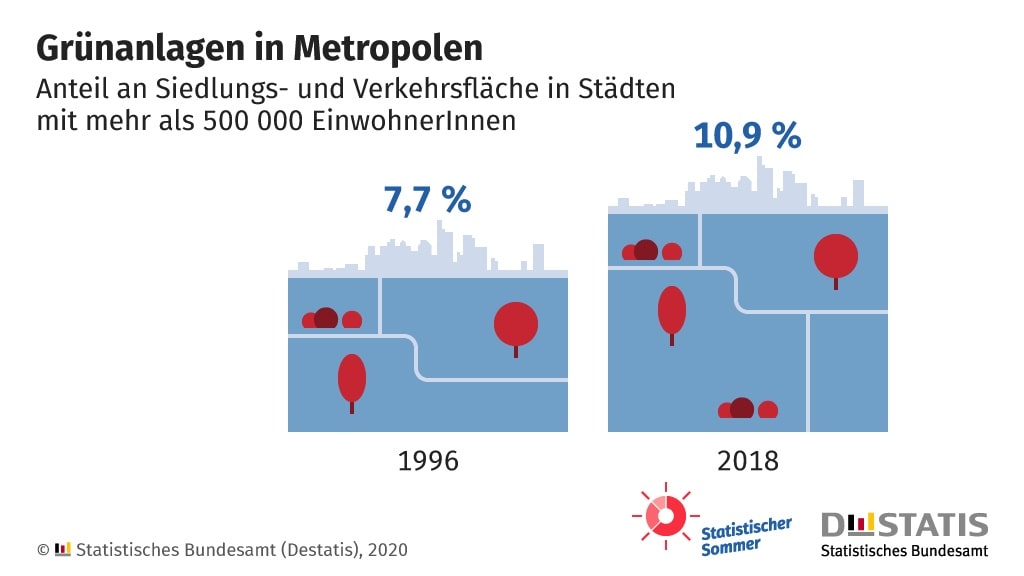

Sieben Quadratmeter mehr Grün

Die Bodenversiegelung nimmt weiterhin zu, wenn auch nicht so dramatisch wie noch vor ein paar Jahren. So wurden im Jahr 2000 noch 129 Hektar am Tag durch Siedlung und Verkehr versiegelt, 2018 waren es immerhin „nur “ 56 Hektar pro Tag. Und dennoch: Die langfristigen Folgen, die mit der zunehmenden Flächenversiegelung und der steigenden Flächenkonkurrenz zwischen Grünflächen und Nachverdichtung in unseren Metropolen einhergehen, sind hinlänglich bekannt und dürfen nicht kleingeredet werden.

Aber apropos Grünflächen: Es gibt auch gute Nachrichten. Während 1996 den Bewohner*innen der 14 bevölkerungsreichsten Städte nur 18 Quadratmeter Grünfläche pro Person zur Verfügung standen, so waren es laut dem Statistischen Bundesamt vergangenes Jahr immerhin schon 25 Quadratmeter. Sieben Quadratmeter mehr also.

BBSR sagt leichten Bevölkerungsrückgang voraus

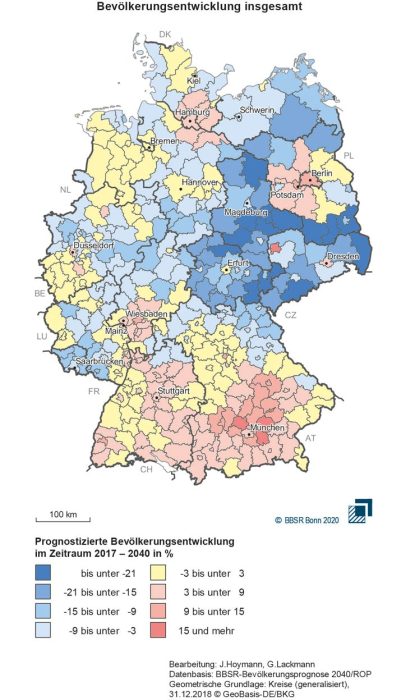

Wie sich die Flächennutzung in Deutschland verändert, steht im direkten Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung im Land. Verzeichnet wird eine Verschiebung in Richtung Städte. Das bestätigen sowohl die Studie „Die demografische Lage der Nation“ vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und in Kooperation mit dem CIMA Institut für Regionalwirtschaft in Hannover aus dem Jahr 2019 sowie die im März 2021 herausgegebene Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Während das Berlin-Institut noch vor zwei Jahren von einer stabil bleibenden Bevölkerungszahl bis 2035 ausging, sagt das BBSR nun einen leichten Bevölkerungsrückgang auf 81,9 Millionen Menschen bis ins Jahr 2040 voraus. „Im Vergleich zum Jahr 2020 würden damit rund 1,3 Millionen Einwohner weniger in Deutschland leben – ein deutlich geringerer Rückgang als bisher erwartet“, so das BBSR im offiziellen Statement.

Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum 2017 – 2040

Diese Oststädte wachsen künftig

Ob Stagnation oder Schrumpfung – einig sind sich beide Institutionen darin, dass sich die regionalen Unterschiede, insbesondere zwischen Stadt und Land, in den kommenden Jahren massiv ausweiten werden. So verlieren laut dem Berlin-Institut bis 2035 insgesamt 60 Prozent der Kreise und kreisfreien Städte an Bevölkerung. Allen voran die ostdeutschen Regionen mit nur wenigen Ausnahmen: darunter Berlin, Leipzig, Dresden, Potsdam, Jena, Erfurt, Halle und Magdeburg. Diese Städte wachsen, aber zu Lasten ihrer Regionen. Im Westen würde der Bevölkerungsschwund die Regionen entlang der früheren innerdeutschen Grenze, den Südosten Niedersachsens, Nord- und Mittelhessen, Südwestfalen, das Ruhrgebiet, große Teilen Rheinland-Pfalz‘ sowie das Saarland treffen, so die demografische Lage der Nation.

Das sind die jüngsten Städte Deutschlands

Ähnliches meldet auch das BBSR: Laut seiner Bevölkerungsprognose wachsen tendenziell die Stadt- und Landkreise in den alten Bundesländern. Für die Münchener Umlandkreise Dachau, Erding und Ebersberg sowie die Stadtkreise Landshut und die Stadt Leipzig sagt der Bericht gar ein Bevölkerungswachstum von mehr als 14 Prozent bis 2040 voraus. Essenziell hierbei ist die lokale Geburtenrate. In westdeutschen Städten wie Regensburg, München und Freiburg im Breisgau, die bereits jetzt überdurchschnittlich jung sind, soll die Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 2040 um mehr als ein Fünftel zunehmen. In den ostdeutschen Ländern betrifft der Geburtenzuwachs allen voran Leipzig mit mehr als 25 Prozent, aber auch Berlin, Potsdam, Dresden, Erfurt, Rostock, Jena und Chemnitz mit mindestens fünf Prozent.

Das sind die ältesten Städte Deutschlands

Demgegenüber stehen sinkende Einwohner*innenzahlen in den Landkreisen Salzlandkreis, Greiz, Elbe-Elster, Altenburger Land und Mansfeld-Südharz. Diese büßen laut dem BBSR bis 2040 rund ein Fünftel ihrer Bevölkerung ein. Hier steigt zudem das Durchschnittsalter überdurchschnittlich an. So werden die Bewohner*innen der Landkreise Elbe-Elster, Spree-Neiße, Greiz und Altenburger Land im Jahr 2040 durchschnittlich 52 Jahre alt sein. Ganz im Gegensatz zu den Universitätsstädten Mainz, Münster, Freiburg im Breisgau Heidelberg oder Jena (Durchschnittsalter: 42 Jahre). Deutschlandweit prognostiziert das BBSR den Anstieg des Durchschnittsalters auf 45,9 Jahre.

Leipzig, München und Frankfurt als Gewinnerinnen? Naja.

Die deutschen Metropolen bleiben also – ganz im globalen Trend und nicht überraschend – vorerst die zentralen Magnete. Sie gelten als besonders attraktiv, ziehen junge Menschen an und sind laut dem Berlin-Institut die „demografischen Gewinner*innen“. Ob sich diese Städte, die zum Teil inzwischen seit Jahrzehnten mit ihrem Wachstum und einer zunehmenden Gentrifizierung kämpfen, aber sich selbst so bezeichnen würden, ist dabei fraglich. Sie sind weiterhin besonders gefragt, zukunftsfähige Handlungsstrategien auf den Weg zu bringen, damit ihnen ihre Stadtbevölkerung nicht über den Kopf wächst. So verfügt beispielsweise die Stadt München nach der Bebauung des Entwicklungsgebiets „Münchner Nordosten“ bis 2030 über keine weiteren verfügbaren Flächen mehr. Die Lösung kann nur in der Stärkung der Metropolregion liegen (mehr dazu in der Maiausgabe 2021 der G+L).

Leipzig setzt auf Nachverdichtung

Besonders spannend wird es auch in Leipzig werden. Sowohl das Berlin-Institut als auch die BBSR-Raumordnungsprognose definierten die ostdeutsche Stadt als demografische Spitzenreiterin. Diese setzt mit Oberbürgermeister und Präsident des Deutschen Städtetags Burkhard Jung an der Spitze und im Rahmen des aktuell „Integrierten Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030“ verstärkt auf die Nachverdichtung von Lücken-, Brach- und Konversionsflächen, den vermehrten Bau von Sozialwohnungen und die Gunst von Investor*innen, die in den letzten Jahren großflächige Grundstücke spekulativ erworben haben.

Einfamilienhaus-Debatte 2021: Viel Lärm um nichts

Fest steht – und das zeigt sich auch in den Ergebnissen beider Studien: Tatsächlich praktikable Handlungsstrategien können nicht von Bund und/oder Ländern festgelegt werden. Jede Stadt, jede Gemeinde unterliegt eigenen Dynamiken, damit verbundenen Statistiken und Zahlen und muss bezogen auf den jeweiligen Ort individuelle Lösungsansätze entwickeln. Als Fachredaktion können und wollen wir an dieser Stelle daher keinen Lösungsansatz nach Schema F vorstellen. Was wir aber tun können, ist angereichert durch Expertentexte, Wege zu diskutieren, wie die unterschiedlichen Städte nun ihre individuelle Wachstumsherausforderung angehen. Diese Beispiele liefern Inspiration und machen Mut. Anders also als die Einfamilienhaus-Debatte von Februar 2021, die letztlich viel Lärm um Nichts mit kaum positiven Effekten für unsere Stadtentwicklung gebracht hat.

Dieser Artikel erschien erstmals in der G+L 04/21 zum Heftthema „Städtewachstum“.